C’est désormais officiel. Selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, la réforme des retraites adoptée en 2023 sera bel et bien suspendue, du moins jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Cette annonce, qui intervient dans un contexte marqué par des débats autour du pouvoir d’achat et de la pérennité du système, devrait avoir des impacts sur le calcul des futures pensions des retraités.

- La question de la suspension de la réforme des retraites dépasse le simple ajustement technique : elle engage la société sur des choix fondamentaux, mêlant équité sociale et responsabilité budgétaire.

- Face aux incertitudes, chaque citoyen doit suivre de près les évolutions législatives, anticiper les effets sur sa propre situation et, si nécessaire, adapter sa stratégie de préparation à la retraite.

- L’automne 2025 marque ainsi un moment clé pour envisager le futur du système de pension français, entre maintien des acquis et perspectives de réformes à venir.

Contexte social et enjeux politiques de la suspension

Depuis l’adoption de la réforme, plusieurs mesures ont cristallisé les tensions : relèvement progressif de l’âge légal de départ jusqu’à 64 ans, augmentation de la durée de cotisation à 43 ans prévue pour 2027, et révision à la hausse du minimum contributif. Ces dispositions touchent tous les actifs, des jeunes entrants sur le marché du travail aux travailleurs proches de la retraite, en passant par les professions aux carrières atypiques.

Les répercussions sur les pensions et profils concernés

Les partisans d’un arrêt ou d’un ralentissement de la réforme avançaient plusieurs arguments : défendre les intérêts des salariés aux carrières prolongées, préserver la justice sociale et limiter les inégalités liées à la durée de cotisation. Selon eux, l’allongement obligatoire des trimestres pénalise les parcours professionnels discontinus et accentue les écarts de revenus.

D’après leurs explications, si le projet était suspendu, le calcul des pensions pourrait revenir aux paramètres antérieurs à 2023, mais un retour intégral à l’ancien système reste complexe. Certaines dispositions, comme le minimum contributif renforcé, pourraient subsister partiellement.

Les effets devraient varier selon les profils : les actifs ayant commencé à travailler tôt ou bénéficiant déjà des dispositifs de carrière longue seraient avantagés, tandis que ceux proches du nouvel âge légal ou aux parcours interrompus feraient face à une incertitude accrue.

Le secteur d’activité et le parcours professionnel jouent également un rôle : fonctionnaires et salariés du privé, trajectoires linéaires ou interrompues, régimes spéciaux ou généralistes… Tous subiraient des effets différenciés, notamment pour les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes et devant faire valider des droits consolidés pour la liquidation unique de leur retraite.

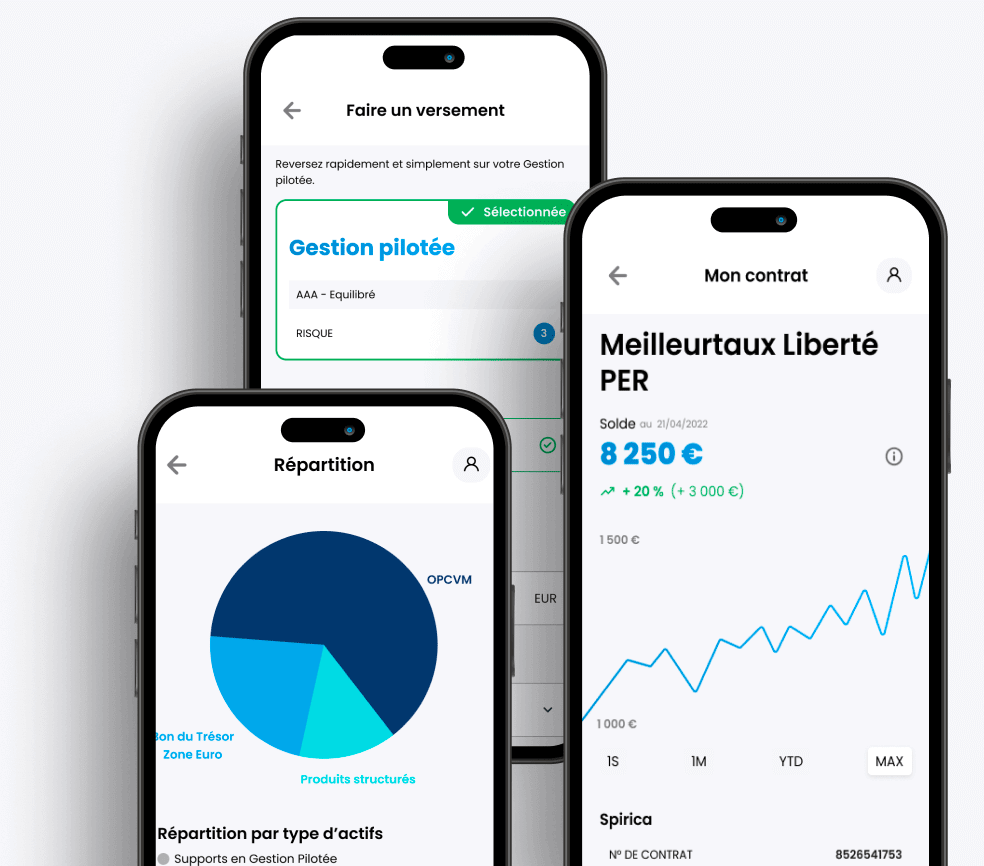

Dans ce contexte houleux, le PER (plan d’épargne retraite) constitue un levier stratégique pour anticiper la retraite tout en maximisant l’optimisation fiscale. Flexible et modulable, il permet de constituer un capital valorisé, adapté aux trajectoires professionnelles et aux objectifs personnels.

Les perspectives du système

Le report de la réforme constitue un défi budgétaire majeur, avec un coût annuel estimé entre 10 et 15 milliards d’euros d’ici 2035. Souvent mentionné dans les médias sous la forme de 13 milliards, ce chiffre représente la différence d’économies attendues grâce aux mesures adoptées en 2023.

ImportantLe déficit structurel du système pourrait ainsi s’accentuer, nécessitant des ajustements, tels qu’une hausse des cotisations, une indexation plus modérée sur l’inflation ou de nouvelles réformes visant à stabiliser les comptes.

Parmi les options étudiées figurent également des arbitrages budgétaires, des mesures fiscales ciblées ou une modulation de l’évolution des pensions. Chaque scénario touche différents profils de bénéficiaires et de contributeurs, illustrant la difficulté de concilier équité sociale et viabilité financière.