Face aux pressions croissantes sur les régimes de retraite, leur viabilité est aujourd’hui au cœur des débats économiques. Contrairement aux idées reçues, la retraite par capitalisation montre une réelle capacité à résister aux chocs financiers. Dans un contexte de crises répétées, son développement devient une stratégie incontournable pour l’Europe.

Une rentabilité avérée malgré les turbulences financières

La volatilité passagère des marchés ne remet pas en cause la solidité des retraites par capitalisation. Sur le long terme, ces systèmes offrent des performances attractives. Les pertes ne deviennent réelles qu’en cas de liquidation précipitée des actifs. Les produits d’épargne retraite modernes intègrent une gestion pilotée, réduisant progressivement les risques à l’approche de la retraite. Ces dispositifs ont démontré leur efficacité sur l’ensemble du cycle d’épargne et de retraite

Les fonds de pension européens, tels que l’ERAFP pour les fonctionnaires ou la CAVP pour les pharmaciens, incarnent une gestion à long terme fondée sur la résilience. Ils déploient leur stratégie d’investissement sur des horizons de plusieurs décennies, ce qui permet de lisser les effets des crises et de bénéficier des phases de reprise.

À titre d’exemple, dès 2010 – soit trois ans seulement après la crise de 2007-2008 – les encours d’épargne retraite dans les pays de l’OCDE avaient retrouvé leur niveau initial, atteignant 63 % du PIB. Ce rebond rapide témoigne de la capacité de ces dispositifs à reconstituer les plus-values latentes une fois les marchés rétablis. En ce sens, la capitalisation apparaît comme un outil solide pour faire face aux aléas économiques, à condition d’être appréhendée dans une logique de durée.

La répartition face à ses propres vulnérabilités

Contrairement à une vision idéalisée, les régimes par répartition ne sont pas épargnés par les cycles économiques. Leur dépendance directe à la conjoncture se traduit par une forte sensibilité à la variation de la masse salariale, qui constitue l’assiette principale des cotisations. Une contraction de l’activité comme celle observée durant la pandémie de Covid-19 en 2020, provoque mécaniquement une chute des recettes et met en péril l’équilibre financier des régimes. En France, cet épisode a illustré de manière flagrante cette fragilité structurelle.

Dans un tel contexte, le financement des pensions impose des arbitrages difficiles : soit puiser dans les réserves, soit recourir à l’endettement public. Ces solutions, bien que temporaires, reportent le coût des déséquilibres sur les générations futures. En outre, une stratégie fondée exclusivement sur la répartition induit une dépendance excessive à des variables extérieures, notamment la croissance. Une telle inertie pourrait entraîner des répercussions négatives, parmi lesquelles une érosion notable du niveau de vie des retraités. Les estimations françaises prévoient en effet un recul de l’ordre de 17 % du pouvoir d’achat d’ici 2070.

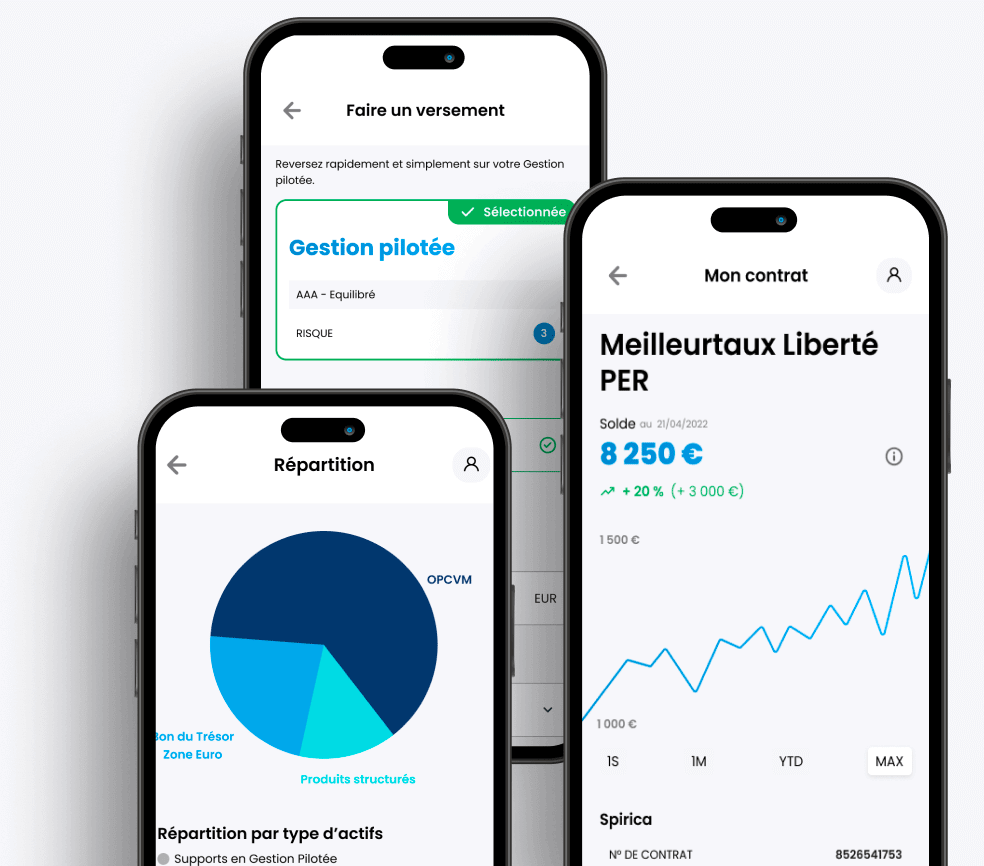

Pour répondre à ces défis, la capitalisation, malgré son exposition à la volatilité des marchés, offre une alternative complémentaire. Elle permet aux assurés de se constituer une épargne individuelle, notamment à travers des dispositifs comme le PER (Plan d’Épargne Retraite), moins dépendante des évolutions économiques nationales. En combinant répartition et capitalisation, il devient possible d’instaurer un équilibre plus résilient et de mutualiser les risques entre plusieurs leviers de financement.

La capitalisation collective, un impératif de stabilité et de souveraineté

Les données disponibles montrent que les systèmes de capitalisation, lorsqu’ils sont construits sur le long terme, sortent renforcés des crises. En Europe, où le capital retraite reste insuffisant, cette réalité impose un repositionnement stratégique. Face à une dette publique croissante et à des chocs géopolitiques répétés, la capitalisation collective apparaît comme un levier pertinent pour accroître la résilience du modèle global.

Au-delà de son rôle financier, elle soutient l’épargne longue, essentielle au financement de l’économie réelle, tout en conférant aux salariés une plus grande autonomie dans la constitution de leurs droits. Sa diversification géographique permet également de limiter l’exposition aux risques nationaux.

- Seule une approche équilibrée, fondée sur la complémentarité entre répartition et capitalisation, est en mesure d’assurer la pérennité du système de retraite.

- La généralisation progressive de la capitalisation collective ne constitue donc pas une option secondaire, mais bien un axe prioritaire pour garantir à la fois la stabilité financière et la justice intergénérationnelle dans un monde confronté à des incertitudes chroniques.